Ore 18, via Vettabbia, nel cuore della città che è diventata l’epicentro della seconda ondata. È qui che i volontari della Croce Bianca, sezione di Milano Centro, si preparano per il turno. Sono loro, ogni sera e per tutto il fine settimana, a salire sulle ambulanze e rispondere alle richieste di soccorso, in gran parte casi Covid accertati o sospetti.

Anche loro fanno parte di quell’esercito di eroi per cui la scorsa primavera abbiamo cantato dai balconi. “Un giorno stavo tornando a casa e mentre attraversavo il cortile ho sentito qualcuno battere le mani per me. Mi sono sentita in colpa, avrei voluto spiegare che non me lo merito: quel giorno ero stata solo al centralino” ci spiega Silvia, una delle volontarie che ci fa strada verso l’ambulanza che accompagneremo in questa notte in prima linea.

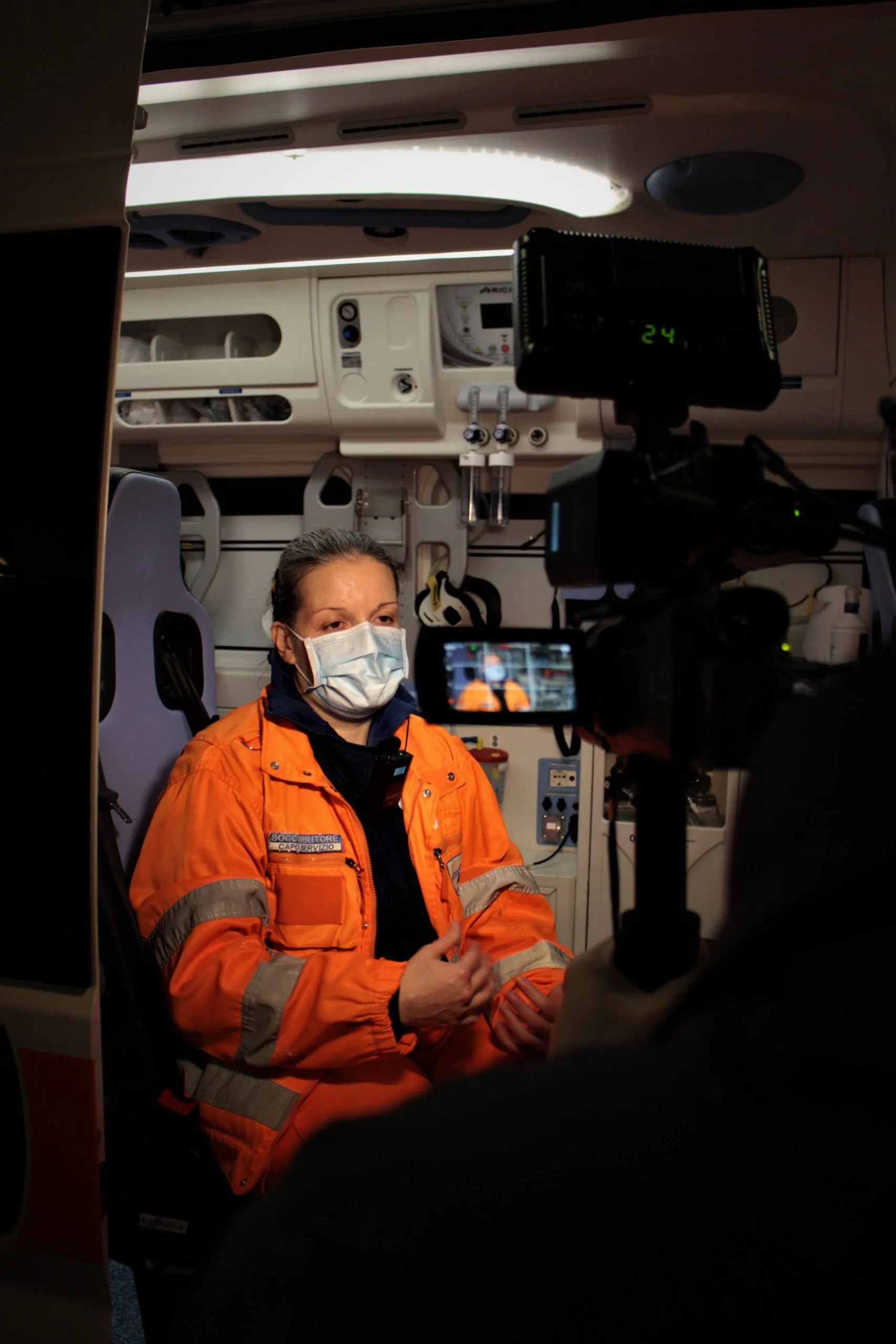

Era il 2016 quando è entrata in Croce Bianca, il che fa di Silvia “una delle più ‘giovani’ qui dentro, anche se non anagraficamente”. Insieme a lei ci sono Elena e Giuseppe, rispettivamente capo servizio e autista. Entrambi indossano la tuta arancione da decenni e, assicurano, in questo lungo arco di tempo hanno visto di tutto, ma niente può prepararti davvero a quello che stiamo vivendo. “Mi sono reso conto abbastanza presto che la situazione stava sfuggendo di mano, ma come tutti ho vissuto quel periodo in una dimensione quasi onirica, surreale” racconta Giuseppe. Insieme alla sensazione di oppressione e smarrimento – non tanto a bordo delle ambulanze quanto fuori, nella quotidianità resa irriconoscibile dal lockdown, man mano che le città si svuotavano e la vita rallentava, fino quasi a fermarsi – c’era però anche “quasi un’esaltazione, il desiderio di lottare” contro un nemico sconosciuto.

Ci si abitua a tutto, anche a una tragedia che da febbraio ha causato oltre 43mila morti solo in Italia. Non siamo fatti per vivere in uno stato di emergenza costante, così una situazione che inizialmente sembrava un’anomalia si è cronicizzata. Ma nessuna routine può cancellare dalla memoria il primo caso Covid con cui si è venuti a contatto, né la paura negli occhi di alcuni pazienti che continuano a tormentarti anche mesi dopo. Nel caso di Elena, è “un signore anziano con grosse difficoltà respiratorie ma che non voleva andare via da casa sua. Era disperato perché la figlia non poteva venire con noi, così come la famiglia era disperata perché doveva restare fuori dall’ambulanza”.

“Sono gli anziani a colpirti di più – concorda Silvia – perché davanti a un virus sconosciuto traspare tutta la loro fragilità. Improvvisamente si sono trovati ad affrontare, spesso in solitudine, una malattia di cui si sa poco”.

Ma non c’è tempo per scavare troppo a fondo nei ricordi, il silenzio della notte è interrotto dal suono della chiamata in arrivo, subito accompagnata alla conferma: “Tampone positivo“. Inizia allora (con una combinazione di rapidità e precisione, perché bisogna partire il prima possibile ma niente deve essere lasciato al caso) il rituale della vestizione che trasforma i volontari in figure irriconoscibili. La tuta bianca, la mascherina, i guanti, il nastro adesivo intorno a polsi e caviglie che sigilla ogni fessura in cui il virus potrebbe infilarsi, gli occhiali che si appannano subito, si ricoprono di uno strato di umidità che rende quasi impossibile vedere e farsi vedere, ostacolando anche il contatto attraverso lo sguardo, l’unico concesso.

“È cambiato tutto, in un contesto normale il contatto col paziente è la prima cosa. Spesso gli anziani ci chiamano solo per parlare, per raccontare a qualcuno i propri problemi. Da quando è iniziata l’emergenza, possiamo mostrare a malapena gli occhi e quello che vediamo, ogni volta, è la paura sul viso dei pazienti” ci raccontano.

L’ambulanza sfreccia per le vie di Milano e raggiunge la destinazione. Il capo equipaggio scende e va a prendere la paziente, accompagnato – a distanza – da un secondo soccorritore, mentre restiamo in attesa con l’autista e una ragazza che finora si è tenuta in disparte. È giovane, osserva tutto con uno sguardo curioso e leggermente spaurito: è un’allieva della Croce Bianca alla sua seconda uscita (entrambe casi Covid), spiega, una delle poche rimaste dopo le numerose disdette dall’inizio della pandemia, proprio ora che c’è più bisogno di aiuto.

Per mesi abbiamo sentito parlare dell’infezione e delle sue conseguenze a breve e lungo termine, ma niente prepara davvero a vedere con i tuoi occhi lo smarrimento e il terrore sul volto di un positivo (una donna giovane, uno schiaffo a chi ancora la ritiene una malattia che colpisce solo gli anziani) mentre i soccorritori lo aiutano a salire sull’ambulanza.

Ripartiamo, destinazione ospedale San Carlo. L’ambulanza arriva all’ingresso, si ferma, affida la paziente al personale sanitario e si allontana. Il pensiero corre a negazionisti e complottisti: dove sono, allora, le file di ambulanze, gli ospedali intasati, gli scenari di guerra? “È una calma apparente – ci spiegano i volontari – se all’esterno non c’è nessuno è solo perché manca quella pletora di parenti e amici che prima dell’emergenza seguiva il malato in pronto soccorso. Ora ci sono solo medici e pazienti, ma all’interno la situazione è critica. Sabato scorso siamo arrivati a 12-13 ore di attesa”.

Mentre parliamo, il capo equipaggio comincia la svestizione. Il rituale si ripete, capovolto, con – se possibile – ancora più attenzione perché è questo il momento più delicato: “Se staccando il nastro adesivo strappi la tuta è finita, è il passaggio a cui bisogna stare più attenti. Insieme ai guanti: ne indossiamo diversi, uno sopra l’altro, e ogni volta che tocchiamo qualcosa dobbiamo togliere uno strato per non rischiare di contaminarci”.

Al termine del processo, una semplice scatola di cartone contiene l’armatura, ormai dismessa, su cui si annida il virus, vicino e tangibile come non mai.

Con la paura del contagio devi imparare a convivere. “Un po’ di nervosismo c’è sempre – ammette Giuseppe – ma a mente fredda mi rendo conto che rischio di prenderlo più dai miei figli o facendo la spesa al supermercato che in un’ambulanza che viene continuamente disinfettata e dove ho accesso a tutte le protezioni”.

“Non ho mai avuto paura per me stessa, non per incoscienza ma perché so di essere molto attenta – concorda Elena – però per la mia famiglia sì, sono preoccupata, perchè in casa con me ci sono i miei genitori che soffrono di altre patologie”.

A fare paura davvero però, spiega Silvia, non è l’infezione o dover indossare una tuta e soccorrere un paziente ma “è la disgregazione“, è chi crede che le ambulanze girino a vuoto e negli ospedali ci sia calma piatta, chi nega l’esistenza della malattia persino quando finisce lui stesso in pronto soccorso e ha bisogno di essere curato. Proprio ora che dovremmo fare fronte comune non riusciamo più a ritrovare lo spirito di marzo, abbiamo dimenticato gli arcobaleni e gli andrà tutto bene.

Un abisso separa il fronte dei negazionisti e dei no mask da chi rinuncia a una serata in famiglia, accantona impegni e interessi e mette a rischio la propria salute per salvaguardare quella del prossimo. Anche quando il prossimo si rifiuta di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento, anche trovando dentro di sé la capacità (tutt’altro che scontata) di non condannare ma cercare di comprendere, di empatizzare persino con chi ti chiama untore. “Capita che la gente ci eviti se ci incontra sul pianerottolo, ma capisco che la paura possa spingere a far finta che il problema non esista” sospira Silvia. “In un certo senso, mi sento vicina a queste persone. Quello che vorrei è che riuscissero ad avere una reazione più razionale a una paura che, in fondo, abbiamo tutti, anche noi”.